全局视角下“十五五”水安全保障目标体系研究

全局视角下“十五五”水安全保障目标体系研究

Study on the water security target framework for the 15th Five-Year Plan from a global perspective

徐鹏¹,²,朱俊明¹,曾珏³

(1.清华大学公共管理学院,100084,北京;2.西安建筑科技大学公共管理学院,710055,西安;3.水利部水利水电规划设计总院,100120,北京)

摘要:在全球气候变化加剧背景下,水安全已成为影响国家安全、区域协调与社会稳定,支撑经济社会高质量发展战略的核心议题。为推进水利现代化、落实水安全战略,构建科学合理、系统完备的水安全保障目标体系是关键抓手。在梳理“十四五”水安全保障实践成果基础上,从战略全局出发,系统分析“十五五”期间水安全保障的新形势与多元挑战;提出以防洪减灾、水资源节约集约利用、水生态系统保护为核心目标,构建以数字化治理与风险预警能力为系统支撑的“3+1”目标体系,作为国家水安全治理顶层设计的重要功能定位;并提出配套重点任务、区域推进机制与政策保障路径。研究旨在为“十五五”水安全保障规划提供理论支撑与实施参考。

作者简介:徐鹏,西安建筑科技大学副教授,主要研究方向为环境政策评估和复杂能源系统演化模拟。

通信作者:朱俊明,副院长,长聘副教授,主要研究方向为公共政策分析、环境治理及可持续发展。E-mail:junming@tsinghua.edu.cn

DOI:10.3969/j.issn.1000-1123.2025.14.002

我国处于全球气候变化敏感区,长期面临严重的水灾害冲击、水资源空间不均与时变不稳等问题,加之地下水超采、水质污染、水生态系统退化等问题交织叠加,水安全形势日益严峻。“十四五”以来,极端天气事件频发、城乡用水结构剧烈变化、流域生态功能退化与区域发展不均等问题相互交织,呈现出突发性、系统性与不确定性高度耦合特征。与此同时,数字化基础薄弱、跨区域调控能力不足等新型挑战不断涌现,使国家水安全保障面临前所未有的复合型、多层级风险考验。在此背景下,如何立足新时期国家治水实践需求,从全局视角构建科学合理的水安全保障目标体系,使其更好地对接国家重大战略需求,适应未来气候变化的大趋势,是当前水利发展亟须解决的重要理论课题与现实问题。

目前水安全保障的概念仍在随着经济社会发展、环境变化和全球化进程不断演化和拓展。国内外学者根据所在国家或地区差异,基于不同视角开展了关于水利发展如何支撑水安全保障目标体系的实证研究。国际上对水安全评价涵盖水资源供给、水生态保护、水旱灾害防御与经济社会发展等多个维度,重点强调水资源在粮食安全、能源安全、生态保护与社会稳定等方面的支撑作用,通过单一指标法或多指标综合评价,以系统量化的方式评估区域水安全水平。国内学者基于我国的水安全态势,认为我国水安全问题包括结构性缺水、区域不均衡及制度供给不足等问题,从水资源、水生态、水环境和水灾害等多个维度构建评估框架。也有研究基于压力响应模型,从水量、水质、可持续性、水价与供水可承受能力等方面构建了评估框架。总体来看,目前对水安全保障的研究主要集中于通过构建指标体系对过去事实的回溯评价,难以指导新时期水利发展。基于此,本文从“十四五”水安全保障规划的实践进展出发,研判气候变化背景下“十五五”水安全保障需求,从全局视角构建以“3+1”为架构的水安全保障目标体系,为制定“十五五”水安全保障规划提供理论依据与实践参考。

我国水安全保障体系建设成就与挑战

“十四五”时期,在历史既有成就基础上,我国水安全保障重点开展了刚性节水行动、重大水资源工程建设、防洪薄弱环节整治等工作,实现了水安全保障发展的阶段性跃升,着重体现在水旱灾害防御 、水资源优化配置、水生态保护治理三个方面。

1.“十四五”水安全保障体系建设的阶段性进展

一是水旱灾害防御能力持续增强。“十四五”时期,防洪减灾能力建设初步实现了从被动应急向主动感知的转变。一方面,流域洪水风险防控体系快速建设,重点河流堤防安全加固和防洪库容建设有序推进,使防洪工程体系在应对极端天气事件时的整体韧性显著提升。另一方面,以信息化手段为支撑的“监测—预警—响应”一体化机制逐步建立,重点流域洪水调度和重大水工程联合运行效率不断提升,水利工程体系的综合调度能力和风险防控效能得到有效发挥。

二是水资源配置与节约集约利用水平不断提升。在水资源安全方面,刚性约束制度不断完善,连续四年实现低于《“十四五”节水型社会建设规划》规定的6400亿m³用水总量控制目标。农业节水灌溉、工业循环水利用和城镇用水精细化管理全面推进,用水管理、水权交易和水资源调度等制度落地,用水效率显著提升,用水总量和强度“双控”目标得到有效落实。与此同时,“十四五”期间我国全面加强国家水网主骨架和大动脉建设,推进构建跨流域调水、重点区域供水和城乡一体化水资源配置体系。以南水北调后续工程为代表的一批重大调水工程稳步实施,区域水资源配置效率明显提升。

三是水生态保护与治理体系逐步健全。“十四五”期间,生态流量保障监督管理制度持续完善,重点河湖生态基流逐步恢复,干涸断流问题得到阶段性缓解。同时,在全国范围内开展河湖健康评估与“一河一策”治理,推动水体功能恢复与空间格局优化协同发展。水土流失治理、地下水压采、水源涵养林建设等措施协同实施,生态系统的涵养能力和稳定性逐步提升。此外,岸线保护、非法采砂整治、水生态监测体系建设等工作扎实推进,强化了对水生态空间的系统性管控。通过构建多部门协同、多要素统筹的水生态治理机制,“十四五”时期我国水生态保护基础不断夯实,生态韧性逐步增强,为实现人水和谐奠定了良好生态基础。

2.气候变化背景下“十五五”水安全保障面临的全局挑战

在国家重大战略系统中,水安全已从单一领域议题上升为关乎国家安全、发展格局和社会稳定的基础性要素,其背后是气候变化带来的系统性挑战。一方面,暴雨、洪水、干旱等灾害事件频繁发生,对水资源调度能力、防洪排涝工程和应急响应体系提出更高要求,传统依靠水利工程“兜底”的方式已难以单独应对这些突发性挑战;另一方面,水安全问题与粮食安全保障、能源安全和产业布局等多个国家发展目标高度关联,是支撑国家运行和区域协调的底线条件。在此背景下,我国水资源系统面临多重内部压力。

第一,水资源分布的区域差异在气候扰动下进一步扩大,“南丰北缺、东多西少”的格局持续加剧,特别是在中西部和北方地区,人口和产业集聚推动用水需求快速上升,而本地水资源保障能力不足,对跨区域调水和流域统筹提出更高要求。

第二,水资源刚性约束制度体系仍不健全,节水标准、用水计量、权属交易等机制尚不完善,一些地区调控用水仍以行政手段为主导,节水激励机制缺失,这种制度性短板难以灵活应对气候不确定性。

第三,水生态系统的脆弱性未得到根本改善,乱占、乱采、乱堆、乱建“四乱”问题依然存在,生态流量保障、地下水压采、水土保持等措施执行不到位,部分河湖存在断流萎缩、行洪不畅、水质不达标等问题,尤其在极端天气事件下生态系统失衡甚至崩溃风险加剧。

此外,水利信息化基础仍显薄弱,高精度水文感知能力及数据共享不足,预警响应机制不健全,在极端天气事件频发的情况下,暴露出预测能力差、响应滞后等技术上的软肋。

同时应该看到,随着全球气候系统不稳定性增加,极端水文事件呈现跨区域、多频次、突发性特点,这些外部风险也超出了现有水资源管理模型的预测能力。气候变化还通过全球生态系统、能源市场和粮食安全的联动效应等对我国形成间接冲击。例如国际干旱灾害导致农产品价格波动,增加我国水资源在农业保供上的负荷。更为严峻的是,我国水利数字化转型的关键核心设备对国外依赖度较高,自主可控能力薄弱,部分重点工程在信息化和自动化系统中使用的核心元器件国产化率偏低,存在被“卡脖子”、断供和网络安全风险等隐患。作为国家关键信息基础设施的一部分,水利系统亟须加快构建自主可控、稳定可靠的数字化技术体系。

综上,可以预见,在极端天气事件多发、频发、强发态势下,水资源供需矛盾进一步加剧,区域分布不均问题依然严峻,部分地区水生态治理能力薄弱,水旱灾害防御与经济社会发展需求仍存在差距。因此,“十五五”时期,水安全保障工作既要延续“十四五”以来以防灾减灾、供需调控、生态修复为核心的水安全保障路径,更要在此基础上实现拓展与提升,回应全局视角导向下的国家水安全需求。

全局视角下“十五五”水安全保障的目标体系

面对气候变化带来的水灾害频发、水资源紧张和生态风险上升问题,“十五五”期间有必要优化完善水安全保障目标体系,指导各项任务协调推进。本研究从全局视角出发,以国家水安全为目标,提出“3+1”架构水安全保障目标体系,在此基础上提出服务于目标体系建设的重点任务。

1.基于全局挑战的水安全保障目标体系设计

水安全保障是一项复杂系统工程,既要考虑已形成的水安全保障政策与路径,也要预估未来形势的影响。因此,本研究遵循“趋势-挑战-需求-目标”的分析框架,系统诠释全局视角下“十五五”水安全保障的诸多关系和问题。

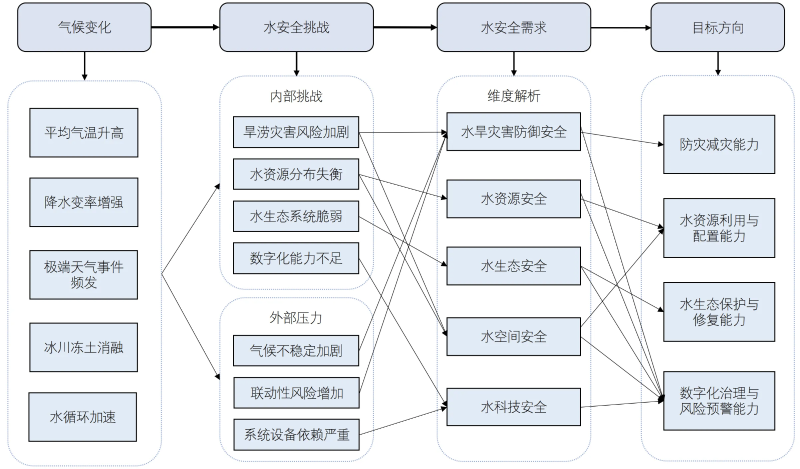

首先,随着气候变化影响的持续加剧,平均气温升高、降水变率增强、极端天气事件频发等问题愈发显著。其次,气候变化通过内部与外部的双重路径,叠加引发我国水安全领域的一系列突出问题。再次,基于气候变化所催生的多元挑战,我国水安全保障亟须从5个关键维度推进体系性建设,即水旱灾害防御安全、水资源安全、水生态安全、水空间安全与水科技安全(见下图)。这一多维度水安全需求,构成了“十五五”时期水安全保障目标体系重构的逻辑起点。最后,为有效回应上述挑战,本研究提出构建以“3+1”为架构的“十五五”水安全保障目标体系。其中:“3”代表防灾减灾能力、水资源利用与配置能力、水生态保护与修复能力三大核心能力建设的持续推进和系统深化;“1”代表以数字化治理与风险预警能力为核心的支撑模块,为水安全保障体系提供实时监测、科学决策与跨区域联动的技术支撑。

▲全局视角下我国水安全保障体系建设的目标方向

2.三大核心能力建设延续与深化

“十四五”时期,我国水安全保障目标体系已初步建立起以防灾减灾、资源配置与生态保护为核心的目标体系,为推进水安全治理现代化奠定了基础。但面向“十五五”时期气候风险上升的背景,原有体系已难以全面适应新时期的水安全保障需求。亟须在延续原有体系基础上,结合新风险、新技术和新治理要求,推动原有目标的升级。

防灾减灾始终是水安全保障体系的基石。习近平总书记强调,防汛救灾关系人民生命财产安全,关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。“十四五”期间,多地洪涝灾害事件暴露出我国现有防灾体系在蓄滞洪区布局、堤防标准、城市排水系统承载能力、应急联动机制等方面存在的问题。面对洪涝干旱等极端天气引发的灾害事件日益频繁、强度上升的趋势,“十五五”应全面提升流域洪旱灾害系统防控能力。在防洪工程建设方面,优化蓄滞洪区布局与调度能力,完善洪水调蓄与分洪通道联动运行机制,强化基层防灾减灾组织与物资保障能力;在城市内涝防治方面,推动“城市排涝标准”动态更新,强化雨水管网承载能力与排涝系统联动调度,推进“海绵城市”理念在核心城市群中的广泛落实。在此基础上,预警预报体系建设也尤为关键,完善预警系统在时效性、覆盖率和精准度方面的能力,从事后补救向事前预判转型,全面提升防灾减灾系统的韧性与主动性。

在水资源利用与配置方面,尽管我国在“十四五”期间跨流域调水能力不断增强,但气候变化导致降水时空分布更加不均、来水波动性加剧,区域性水资源供需矛盾依然突出,资源刚性约束与发展空间拓展之间的结构性冲突日益显现。面向“十五五”,要想实现水资源利用与配置目标,需要推动水资源从分散配置向系统统筹转变。一方面,应以国家水网建设为统领,完善骨干网络布局,强化跨流域、跨区域的水资源调配能力,提升整体配置的均衡性与适应性。另一方面,在节水增效方面,要健全以总量控制、效率提升和全过程监管为核心的节水政策体系,推动农业灌溉现代化、工业用水循环利用和生活用水节约并举,强化计量基础、考核机制与激励约束联动。同时,应统筹推进城乡供水一体化发展,补齐农村供水保障短板,推动城乡公共服务均等化。在此基础上,进一步健全水资源刚性约束制度体系,构建用水总量管理、效率提升和公平配置“三位一体”的治理格局,确保水资源安全支撑高质量发展目标的实现。

在水生态保护与修复方面,气候变化对河湖水文过程和生态系统结构产生深远影响,使得原有以工程措施为主的生态治理方式面临适应性不足的挑战。“十五五”阶段,应以系统性和协同性为导向,推动水生态保护从点状治理向流域整体修复跃升。一是严格落实河湖生态空间管控,清理整治“四乱”问题,保障水生态空间不被挤占和破坏。二是强化生态流量保障机制,压减地下水超采,加强水土流失治理和重点区域湿地修复,推动生态系统结构与功能协同恢复。三是建立健全流域生态补偿机制,推动上下游、左右岸、干支流间的生态利益统筹协调,探索跨行政区生态补偿新机制。四是提升河湖监管与治理能力,完善河湖长制与技术平台联动机制,实现“人防+技防”常态化、制度化管护格局,逐步提升水生态系统整体稳定性和可持续性。

3.数字化治理与风险预警能力建设

数字化治理与风险预警能力是三大核心目标得以实现的支撑。“十四五”时期,我国在智慧水利建设方面取得初步进展,但极端水文事件中仍暴露出一系列短板,严重制约水安全保障体系效能的发挥。以多地发生的极端洪涝事件为例,水情感知滞后、灾害预警不精准、调度响应迟缓等问题普遍存在。当前各类水利信息系统建设主体多、标准不一,雨水情、工情、视频、水质等数据资料分散在不同平台,难以实现统一接入与高效共享,并且数据缺乏统一标准,系统之间互联互通性差,无法形成全局可感、跨域协同的数字水利支撑体系。这一现实表明,传统的工程主导型水安全保障模式仍未完全改变。

“十五五”水安全风险呈现复杂性和不确定性不断增加的发展趋势。气候变化导致极端水文事件频率和强度显著增加,区域性暴雨、超强干旱和新型污染物对水生态系统构成重大挑战。尤其是在城市群、高密度开发区域和流域上下游等空间节点,复合型水风险不断叠加,既包括物理性灾害,如洪涝、内涝与水资源短缺,也包括制度性风险,如调度权属不清、信息壁垒难破等,这种背景下传统手段难以实现全过程、跨尺度风险识别与调控,必须依托大数据、云计算、人工智能等新一代技术,构建具备实时监测、情景预测、智能决策和应急协同功能的数字化治理与预警体系。这将有助于实现精准治理与资源最优配置,更是提升国家应对未来水安全系统性冲击能力的关键路径。

数字化治理与风险预警能力不仅是对传统水安全保障模式的技术增强,更代表了现代治理体系中“数据驱动-平台协同-智能响应”核心能力体系,其作用不仅体现在对突发事件的即时反应,更深层次体现在制度运行机制的转型升级上。按照《水利部关于大力推进智慧水利建设的指导意见》中智慧水利体系2.0版部署,“十五五”时期应加快建设统一的水利数据平台,打通雨量、水位、流量、水质、用水等关键监测数据的采集与共享渠道,布设视频监控、雷达雨量计、智能水表、遥感影像等多源感知设备,并在此基础上构建支持流域调度、洪水演算、供需平衡分析等功能的决策支持系统,实现从水情监测到资源调配的全流程数字化与智能化管理。通过这一体系的发展,不仅能够助力防洪减灾、水资源优化配置、水生态系统修复三大核心能力的全面整合,也为实现国家治理能力现代化、推进数字中国建设提供重要的水利支撑。

落实“十五五”水安全保障目标体系的建议

落实“十五五”水安全保障目标体系,关键在于将目标体系具体化,分层级实施并配套足够的政策和资源支撑。从任务分解到区域推进再到能力保障,形成一套完整的实施路径。

1.推进重点任务实施

“十五五”水安全保障目标体系的有效落实,首先依赖于将“3+1”架构下提出的核心目标系统、有序转化为具体、可操作的重点任务清单,在时间和空间上科学安排推进顺序。在“十四五”已经启动的重大项目基础上,应优先完成水资源调度骨干工程建设、防洪薄弱环节整治、重点流域水生态修复等基础性工作,同时积极推进国家水网主骨架构建、智慧水利核心平台建设、水资源刚性约束制度实施等战略任务。同时,对数字化调度平台建设、新污染物治理、气候变化下水资源调度等新任务,也应尽早规划布局。

2.分区域分层级推进

鉴于我国水安全问题时空差异显著,须分类施策、分级推进。在流域层面,建议以大江大河为单元,推进跨省区水资源统一调度、防洪标准提升、水土流失系统治理等关键任务,强化流域整体治理能力;在区域层面,特别是水资源供需矛盾突出的华北、西北地区,以及城市化程度高、生态压力大的京津冀、长三角、粤港澳等城市群,应推动实施用水总量控制、工业与城市节水改造、污水再利用等措施,加快建立区域调度机制和应急联保机制;在基层,则应聚焦农村供水保障、小流域治理、农业节水设施建设等关键短板,推动标准化、可复制的技术路径下沉,促进城乡水安全均衡发展。同时,要健全中央统筹、流域协调、地方落实的多层级治理机制,明确权责边界,协调不同层级间的规划目标、资金安排与建设任务,通过政策引导与绩效考核联动机制,提高多层级协同效率和执行力,确保各地根据自身条件推进符合实际的发展路径,形成上下衔接、横向协同的整体推进格局。

3.完善配套政策与基础能力支撑

“十五五”水安全保障目标体系的顺利落地,还需要制度、技术、资金和人才等多方面保障协同发力。在制度层面,应加快推动重点领域的改革突破,如明晰水资源调度管理权、推进用水权确权与交易机制建设、改革水价形成机制与生态补偿模式等,使制度供给更加贴近实际需求与治理逻辑;同时,还需完善水资源空间管控、生态保护红线、水生态流量保障等制度,增强制度协调性与可执行性。在技术层面,应大力推进信息化、智能化基础设施建设,整合现有分散的数据平台,建设统一的水利信息系统,强化雨水情、水质、视频监控等数据的实时采集和共享应用。特别是在流域调度、防洪抗旱、水资源管理等核心环节,要部署更多高精度感知设备和辅助决策系统,提升从感知到响应的效率。同时,还应从资金与人力保障角度同步发力:建立中央财政引导、地方财政保障、社会资本参与的多元化投入机制,为重点工程、关键区域、薄弱环节提供稳定、持续的投入支持;强化水利行业技术人才和复合型管理人才培养,加强基层水利队伍建设,提升系统应对复杂水安全挑战的能力与韧性。

4.加强目标指标完成情况的跟踪监测和实施评估

在“十五五”水安全保障目标体系实施过程中,应同步构建一套系统化的跟踪监测与评估制度,确保各项任务有落实、进度可量化、成效可评估。一方面,应构建统一的监测平台,依托现有水利信息系统,定期汇总各地指标完成进度,形成动态台账。同时,应明确各项指标的责任单位和牵头部门,建立分工清晰、协同推进的工作机制,将指标完成情况纳入地方年度目标考核和绩效评价体系,强化激励与约束。另一方面,要制定科学规范的评估流程,结合实地调研、部门报送、专家评估等手段,对重点任务和薄弱环节进行综合评估,确保评估结果真实、可比、可用。评估结果应及时反馈至相关决策环节,推动对实施路径、政策工具和工作重点的动态优化,形成“监测—评估—反馈—调整”的闭环管理机制,真正实现目标管理从“静态设定”向“动态治理”转变,提升水安全保障工作的精准性和实效性。

Abstract: Under the intensifying impact of global climate change, water security has become a core issue that affects national security, regional coordination, social stability, and supports high-quality economic and social development strategies. To advance water conservancy modernization and implement water security strategies, it is essential to construct a scientifically sound and systematically complete water security target framework. Based on a review of the achievements in water security during the 14th Five-Year Plan period, and from a comprehensive strategic perspective, this study systematically analyzes the new circumstances and diverse challenges faced during the 15th Five-Year Plan period. It proposes a “3+1” target framework, in which flood prevention and disaster mitigation, water conservation and intensive utilization, and aquatic ecosystem protection serve as the core goals, supported by digital governance and risk early warning capabilities as systemic enablers. This framework is positioned as a key component in the top-level design of national water security governance. In addition, corresponding key tasks, regional promotion mechanisms, and policy support pathways are proposed. This study aims to provide theoretical support and implementation references for the formulation of the 15th Five-Year Plan for water security.

Keywords: water security; target framework; 15th Five-Year Plan; climate change; digital governance

来源:中国水利杂志

责编|李博远

皖公网安备34130202000323号

皖公网安备34130202000323号